- 冬休みの有意義な過ごし方とは?

- 中学生は冬期講習に通うべきなの?

- 高校受験に向けた勉強時間や注意点は?

こういった疑問に答えます。

中学生にとって冬休みは、部活に励んだり、家族と過ごしたりする貴重な時間です。

しかし、高校受験が少しずつ現実味を帯びてくる中で、「周りの子はどれくらい勉強しているの?」「うちの子も冬期講習に行くべき?」といった焦りや、「家でゲームばかりして過ごさないか心配…」といった不安を感じている保護者の方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、保護者120名に対する独自アンケート調査をもとに、冬休みの有意義な過ごし方を徹底解説します。

お子さんの勉強や生活習慣に少しでも悩んでいる保護者は必見です。

中学生の冬休みの過ごし方ランキングTOP5

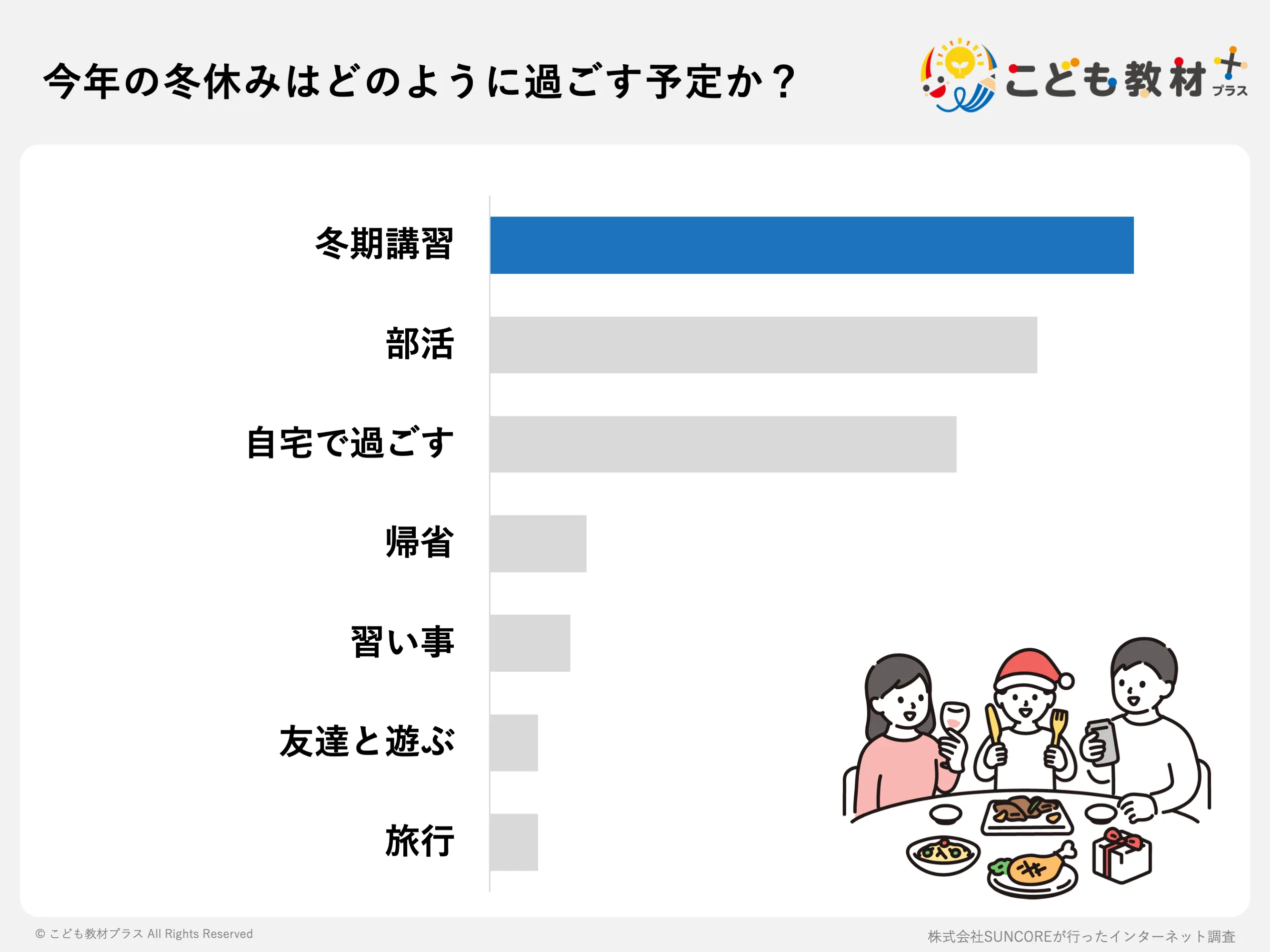

中学生の冬休みの過ごし方に関する実態調査2025において、「今年の冬休み、お子様はどのように過ごす予定ですか?」と保護者120名に質問した結論をご紹介します。

1位:冬期講習

「中学生は冬期講習を受講すべき」であることが、今回の調査でも証明されました。

なぜなら、冬休みは2学期の総復習や苦手分野の克服ができる最後のチャンスであり、保護者が冬休みに最も重視することは「学力の向上」と「高校受験対策」が同率1位だったからです。

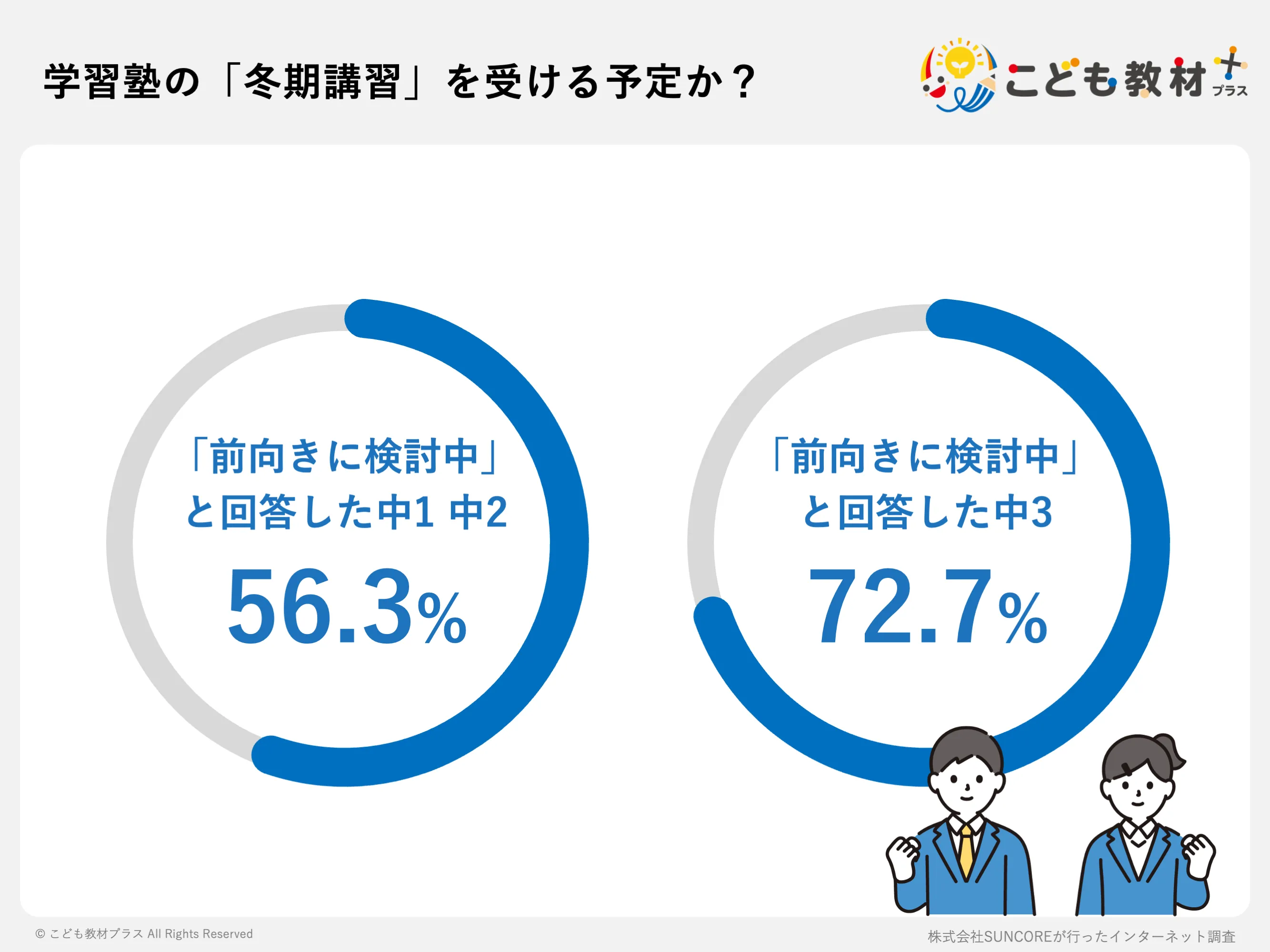

「前向きに検討中」と回答した保護者は、中学1・2年生で56.3%、受験学年の中学3年生では72.7%に達しています。

もちろん、「部活で忙しい」「経済的に厳しい」という状況も、よくわかります。

しかし、ライバルとなる多くの中学生が、冬休みに「苦手克服」のために動いているのも事実です。部活が忙しい中1・中2でも、短期集中の冬期講習「だけ」なら両立しやすいかもしれません。

「もっと早く勉強しておけば良かった…」と高校入試直前に後悔しないためにも、冬期講習から入塾を検討してはいかがでしょうか。

2位:部活

学業と部活をどう両立させるかは、高校受験において非常に重要です。「部活で疲れたから勉強できない」状態が続くと、高校受験で致命的になる可能性があります。

なぜなら、日々の勉強をおろそかにすると定期テストの点数が下がり、高校受験で重要となる「内申点」に直結するからです。特に中学1・2年の内申点は、3年生になってから挽回するのが非常に困難です。

部活と勉強を両立させる具体的な方法については、「部活で疲れて勉強できない中学生へ【部活と勉強の両立できない理由】」でくわしく解説しています。

3位:自宅で過ごす

自宅で過ごす時間は、どう有意義にするかが課題です。

78.3%の中学生が1日に1時間以上ゲームや動画を視聴する予定であり、保護者からは「ダラダラ過ごさないか」という不安の声も聞かれます。

ダラダラ過ごすのを防ぐコツは、生活リズムを崩さないことです。部活や塾がない日でも、「午前中は宿題、午後は自由時間」のように、メリハリをつけるルールを家庭内で決めておくと良いでしょう。

勉強以外にも、自宅でできる有意義な過ごし方はたくさんあります。

自宅での有意義な過ごし方

- おせち料理や年越しそばの準備を一緒に行う

- 家族の一員として、大掃除や買い出しを手伝う

- 普段は読めない、少し厚めの本に挑戦してみる

- 高校受験に向けて、新年の目標や学習計画を具体的に立てる

メリハリを意識して、自宅での時間も有効活用しましょう。

4位:帰省

おじいちゃんやおばあちゃんに会えるのは、冬休みならではの楽しみです。

ただし、帰省先では注意が必要です。解放感から、ついハメを外して夜更かしをしたり、ゲームや動画ばかり見てダラダラ過ごしてしまいがちです。

今回の調査でも、保護者が重視することとして「規則正しい生活リズムの維持」や「学習習慣の定着」が上位に入っています。

家族との時間を楽しみつつも、生活リズムを崩さないように気をつけましょう。また、勉強を全くしない日を作らないよう、1日30分でも問題集に取り組むなど、最低限の学習習慣は維持することが大切です。

5位:習い事

習い事を冬休みの「メインの過ごし方」とするのは少数派でした。多くの中学生は、1位の「学習塾」や2位の「部活」でスケジュールが埋まっているためと考えられます。

冬休み中も習い事を続けることには、勉強面でのメリットもあります。

今回の調査で、保護者が重視することの上位に「規則正しい生活リズムの維持」がありました。塾や部活がない日でも、習い事の予定が週に1〜2回入っていると、生活がダラダラするのを防ぐ「良いペースメーカー」として機能します。

また、ピアノやスポーツなどの習い事は、保護者の最大の心配事である「ゲームや動画漬け」を防ぐ「生産的な息抜き」にもなります。勉強と息抜きのバランスを取り、生活リズムを維持するためにも、習い事を続けるのは良い選択肢です。

中学生の冬休みの過ごし方【勉強】

高校受験および定期テスト対策に向けて、冬休みの勉強法を解説します。

中学1年生

冬休みは「学習習慣の確立」と「1・2学期の総復習」がカギとなります。中学校の勉強は小学校より難易度が上がり、特に英語と数学は「積み上げ科目」のため、ここでつまずくと後々取り返すのが大変です。

中1が冬休みにやるべきこと

- 「苦手なところを見つける」:定期テストで間違えた問題や、授業で「?」と思った箇所(特に英語のbe動詞/一般動詞、数学の方程式など)をノートに書き出す

- 「簡単な問題を繰り返す」:教科書や学校の問題集の基本問題を、間違えなくなるまで繰り返し解く。特に書き出した苦手なところを重点的に

- 「勉強の時間を決める」:夕食前の30分は数学、お風呂上がりに英単語10個など、毎日続けられる簡単なルールを作り、勉強する時間を決める。平日1時間、休日2時間 を目標に

「自宅ではなかなか集中できない」「定期テストの点数が平均点未満」といった悩みがあれば、塾の冬期講習を試してみるのも良いでしょう。中1から塾に通うことで、勉強せざるを得ない環境を作り、良い学習習慣を身につけるきっかけになります。

中1の塾の必要性や始めるタイミングは、以下の記事をご覧ください。

中学2年生

中学2年生は、学習内容が難しくなり、学力差が最も開きやすい「中だるみ」の時期と言われます。部活の中心メンバーになったり、学校行事が忙しくなったりする一方で、高校受験も少しずつ視野に入ってきます。

冬休みは、中1・中2の範囲を総復習し、苦手分野を克服するための重要な期間です。特に英語(不定詞・動名詞・比較など)と数学(連立方程式・一次関数・図形の証明など)は、ここで基礎を固めておかないと、中3になってから巻き返すのが非常に困難になります。

中2が冬休みにやるべきこと

- 「英語と数学を総復習」:中1・中2の教科書や問題集を使い、苦手な単元を中心に総復習する。特に間違えた問題は、解き方を完全に理解できるまで繰り返す

- 「勉強計画を立てる」:部活や他の予定も考え、「午前中に2時間、午後に1時間」など、いつ・何を勉強するか具体的に計画を立てる。平日2時間、休日3時間を目標に

- 「集中できる場所を見つける」:自宅で集中できない場合は、塾の自習室や図書館などを活用し、強制的に勉強する時間を作る

「中2から塾は遅いのでは?」と心配する声もありますが、決して手遅れではありません。むしろ、多くのライバルがまだ本気モードではない今だからこそ、冬期講習などを利用して苦手科目を克服し、勉強習慣をつけることで、受験を有利に進めるチャンスです。通塾経験者の約7割が「中2から塾に行くべき」と考えています。

中2からの巻き返し方法や成績を上げるコツは、以下の記事をご覧ください。

中学3年生

中学3年生にとって、冬休みは高校受験前の「最後の追い込み期間」であり、まさに正念場です。最後の冬の過ごし方が、合否に直結すると言っても過言ではありません。

やるべきことは明確で、「過去問演習」と「苦手分野の徹底的な潰し込み」です。これまでに培った基礎知識を、実際の入試で得点できる「得点力」へと昇華させる必要があります。

中3が冬休みにやるべきこと

- 「過去問を解きまくる」:志望校および同じレベルの高校の過去問を最低3〜5年分、時間を計って本番同様に解く

- 「間違えた原因を探る」:なぜ間違えたのかを必ず分析する。解き直しだけでなく、関連する単元を教科書や参考書で復習する

- 「暗記モノを完璧にする」:理科・社会や英単語など、暗記系の科目は冬休み中に総復習を終わらせる。一問一答形式の問題集などを活用する

- 「長時間勉強に慣れる」:冬休みは1日8時間以上の勉強時間を目標にする。塾の冬期講習スケジュールや自習室をフル活用し、勉強時間を確保する

自宅での学習も重要ですが、誘惑が多く集中しにくい、質問できる相手がいない、といったデメリットもあります。冬期講習は「勉強せざるを得ない環境」と「いつでも質問できる安心感」を提供し、ラストスパートを強力に後押しします。

実際に、冬期講習経験者の8割以上が「中3は冬期講習だけでも行くべき」と考えており、「もっと早くやっておけば…」と後悔しないためにも、最大限の努力をしましょう。

中3の冬期講習の重要性や費用は、以下の記事をご覧ください。

中学生の冬休みの過ごし方【勉強以外】

勉強以外でおすすめの過ごし方をご紹介します。

年末年始ならではの行事を家族で楽しむ

- 年末年始の行事を一緒に行う(大掃除、おせち料理・年越しそばの準備、初詣など)

- 帰省して祖父母や親戚に会う(普段なかなか会えない人たちとゆっくり過ごす)

- 家族で出かける(近場の温泉や自然公園への日帰り旅行、博物館や美術館巡りなど)

- 食卓を囲む(クリスマスやお正月は少し豪華な食事を家族で楽しむ)

冬休みは、親子で過ごす時間を作りやすいタイミングです。大掃除やおせち作りを手伝ってもらう、旅行の計画を一緒に立てる。そうした共同作業が、普段は聞けない学校や友達の話を引き出すきっかけになります。

反抗期で会話が減っているお子様とも、自然なコミュニケーションが生まれるチャンスです。

保護者のリアルな声

「家族と一緒に温泉旅行にいって日々の疲れをとるようにすることです。」

「家族で近場の温泉や自然公園に出掛けて、リフレッシュしながら会話を楽しむ事で、心の安定と親子の絆を深める時間を持つのがお勧めです。」

参考:中学生の冬休みの過ごし方に関する実態調査2025

運動や趣味で心身をリフレッシュする

- 体を動かす(部活がない日でもウォーキングやキャッチボールをする、スキーやスケートなどのウィンタースポーツに挑戦するなど)

- 文化・芸術に触れる(博物館や美術館、企画展に行く、映画鑑賞、音楽鑑賞会に行くなど)

- 自然に触れる(ハイキング、星空観察、冬の植物や野鳥の観察など)

- 読書(普段読めない少し厚めの本や、興味のある分野の本にじっくり挑戦するなど)

勉強ばかりでは集中力が続きません。心身をリフレッシュさせたり、普段できない体験をしたりする時間も大切です。

「ゲームや動画ばかり見てダラダラ過ごす」のを防ぐためにも、体を動かしたり、趣味に没頭したりする「生産的な息抜き」を取り入れましょう。

保護者のリアルな声

「家族で日帰り旅行に出かけ、普段行けない博物館や美術館を巡ることで、学びとリフレッシュの両方を楽しめます。」

「自分が本当に興味のある分野の本や小説を読む」

参考:中学生の冬休みの過ごし方に関する実態調査2025

大掃除や料理を手伝って生活力を養う

- 家事を分担する(大掃除を手伝う、洗濯物を干す、料理に挑戦するなど)

- 計画性を養う(旅行の計画を自分で立ててみる、新年の目標や学習計画を具体的に立てるなど)

- 社会性を学ぶ(地域のボランティア活動に参加するなど)

中学生のうちに、基本的な生活スキルを身につけさせることも大切だと考える保護者もいました。

お手伝いは、家族の一員としての役割を意識させ、自立心を育む良い機会になります。料理などは段取りを考える練習にもなり、学習計画を立てる際にも役立つかもしれません。

保護者のリアルな声

「妹の学童のお迎えから、ご飯の準備の手伝いを積極的にやってもらう。」

「夕ごはんの1品を作ってもらうなど、料理に挑戦して、料理にも興味を持ってもらうことです。」

参考:中学生の冬休みの過ごし方に関する実態調査2025

生活リズムを整え、体調管理を徹底する

- 規則正しい生活(部活や塾がない日でも、決まった時間に寝起きする)

- 適度な運動(意識的に体を動かす時間を作る)

- 健康管理(風邪やインフルエンザが流行る時期なので、手洗い・うがいなどを徹底する)

冬休みはクリスマスやお正月などイベントが多く、つい夜更かしをしてしまいがち。生活リズムが乱れると、休み明けの学校生活や受験勉強にも影響が出かねません。

特に受験生にとっては、体調管理も重要な要素です。インフルエンザなどが流行る時期でもあるため、規則正しい生活を心がけ、万全の状態で3学期や受験本番を迎えられるようにしましょう。

保護者のリアルな声

「冬休み期間中は恐らく気温の低い日が続き風邪など体調を崩しやすいので健康管理に十分配慮させる。」

参考:中学生の冬休みの過ごし方に関する実態調査2025

高校受験に向けて、冬期講習を受講しよう

中学生の冬休みは、高校受験に向けて学力を伸ばす重要な期間です。しかし、多くのご家庭で「家だとゲームばかりしてしまう」という悩みを抱えています。

特に受験を控える中3生、そして差がつきやすい中2生にとって、冬休みの過ごし方が合否に影響することも少なくありません。

「自宅では集中できない」「苦手分野を克服したい」という課題を解決するおすすめな方法が、冬期講習の活用です。冬期講習は、効率的な学習だけでなく「勉強せざるを得ない環境」も提供します。実際に、中3生の保護者の7割以上が冬期講習を前向きに検討しています。

「部活で忙しい」「費用が心配」という場合でも、「あの時、冬期講習に行っておけば…」と後悔しないために、お子様の将来への投資として、一度検討してみてはいかがでしょうか。