- 小学生の冬休みの過ごし方は?

- 小学生も塾の冬期講習に通うべき?

- 冬休みを有意義に過ごすコツや注意点は?

こういった疑問に答えます。

小学生の保護者にとって、約2週間の冬休みをどう過ごさせるかは悩みどころです。

「貴重な体験」と「勉強」を両立させたいと思う一方、「家でゲームばかりしてダラダラ過ごすのだけは避けたい」のが本音ではないでしょうか。中学生になって勉強で苦労させたくないですよね。

そこで本記事では、保護者120名に対する独自アンケート調査をもとに、冬休みの有意義な過ごし方を徹底解説します。

3学期が始まってから「冬休みにあれをやっとけば良かった…」と後悔したくない方は必見です。

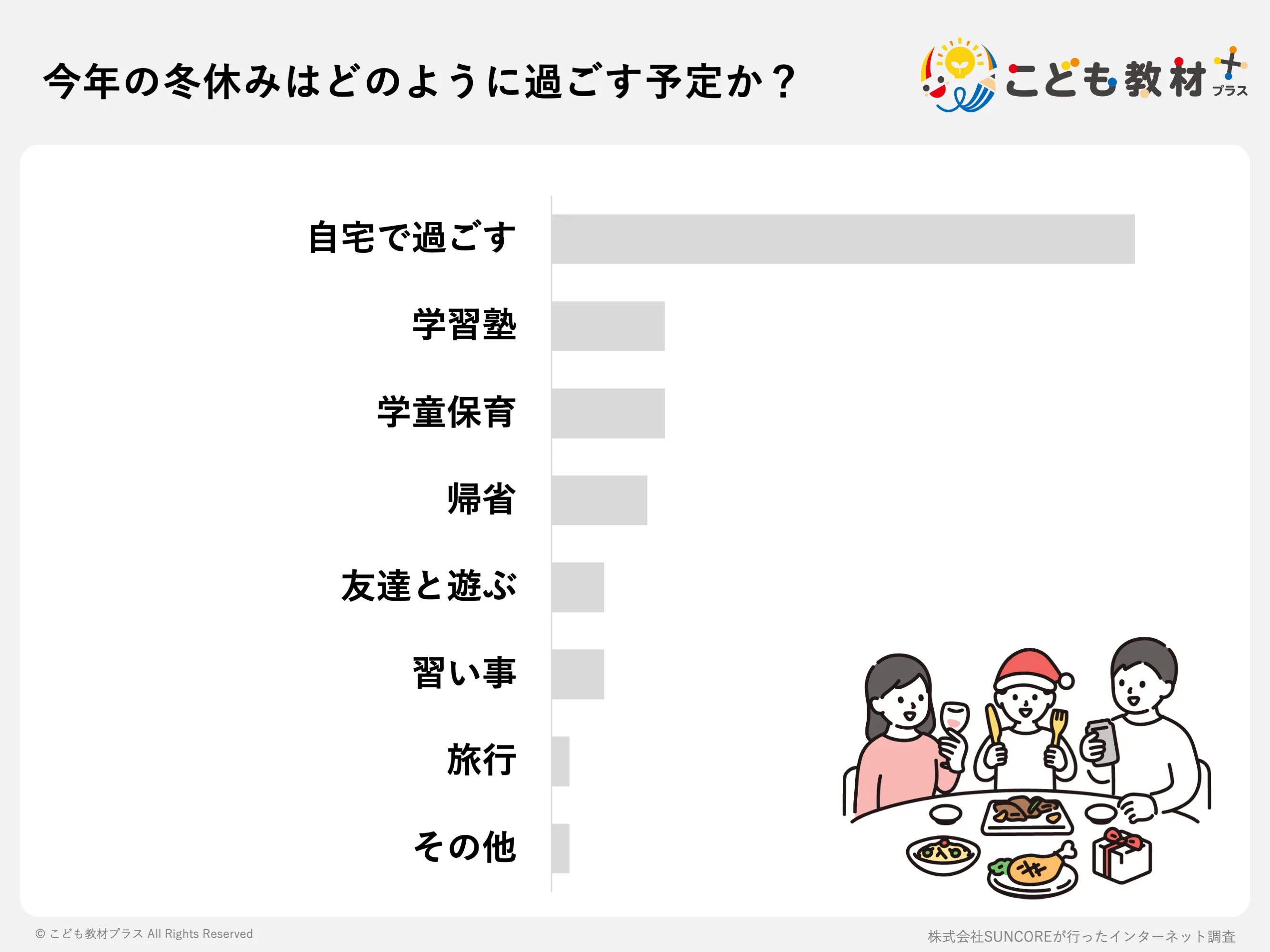

小学生の冬休みの過ごし方ランキングTOP7

小学生のお子様を持つ保護者120名に、小学生の冬休みの過ごし方に関する実態調査2025を実施しました。

第1位:自宅で過ごす

「今年の冬休みはどのように過ごす予定か?」という調査では、「自宅で過ごす」が半数以上を占め、第1位となりました。

しかし、自宅での過ごし方は、多くの保護者にとって悩みの種でもあるようです。

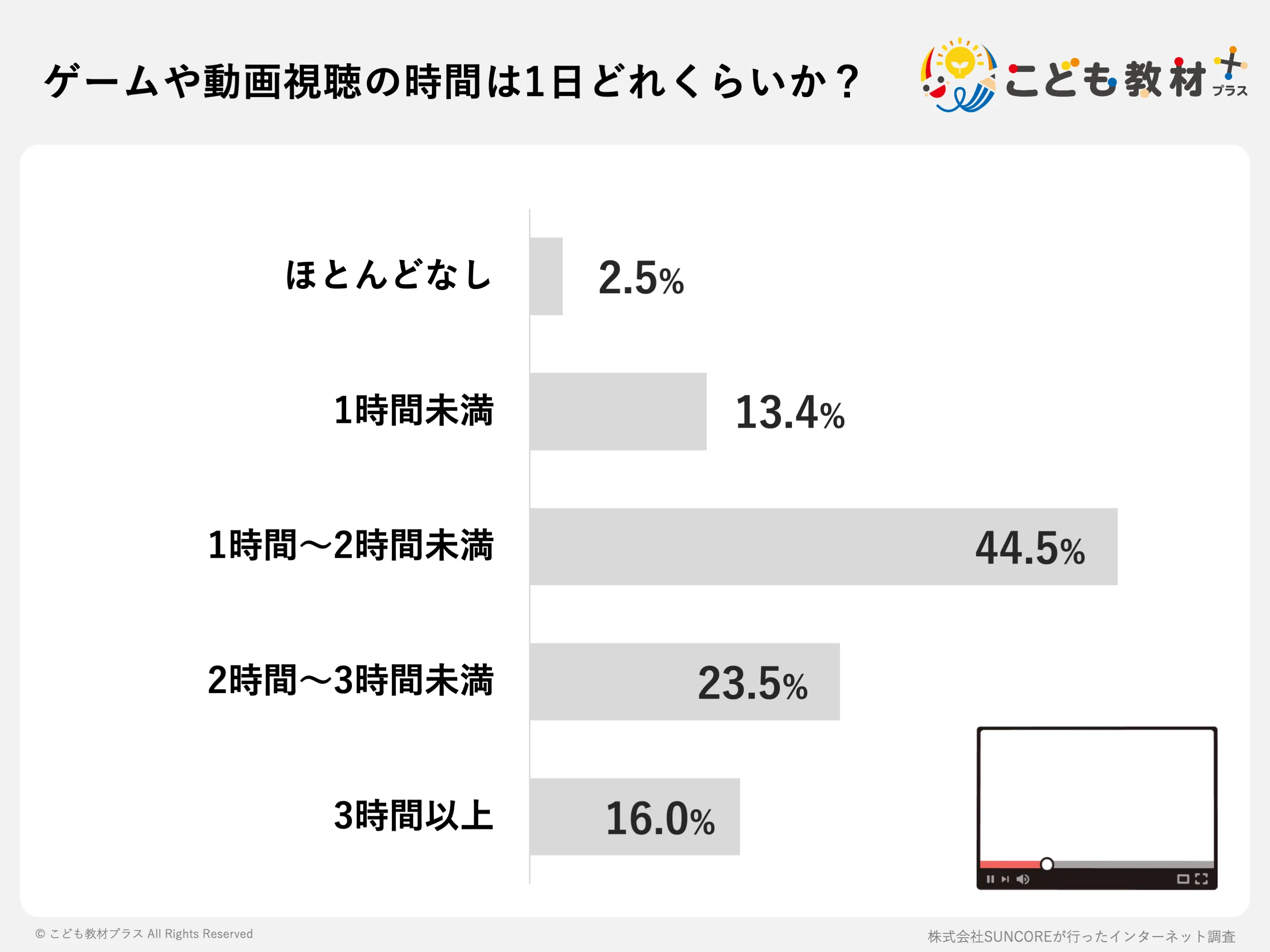

保護者に「冬休みで最も心配なこと」を聞いたところ、約半数が「ゲームや動画ばかり見てダラダラ過ごすこと」と回答しました。

実際、8割以上のお子様が「毎日1時間以上」はゲームや動画に触れる予定だと答えており、自宅で過ごす時間が多いからこそ、メリハリをつける必要がありそうです。

第2位:学習塾

今回の調査では、学年が上がるにつれて塾の利用率も上がる傾向が見られました。

「塾に通わない」ご家庭が多数派ではありますが、特に高学年および中学受験を予定しているご家庭なら、冬期講習の利用を検討すべきです。

なぜなら、冬休みは2学期の総復習ができる最後のチャンスであり、自宅では誘惑が多くて集中しにくい「苦手単元の克服」に最適な期間だからです。

実際に、中学受験を予定しているご家庭では、3人に2人(66.7%)が冬期講習を利用するという調査結果も出ています。ライバルに差をつけられないためにも、高学年にとって冬休みは重要な学習機会になります。

今年の冬休み、塾に通う頻度は?

- 塾に通わない:85名

- 週1日:7名

- 週2日:12名

- 週3日:7名

- 週4日:5名

- 週5日:3名

- 週6日:1名

- 週7日:0名

第3位:学童保育

学童保育は、日中に保護者が不在のご家庭にとって、生活リズムの乱れを防ぐ現実的な選択肢となっています。

今回の調査で保護者が最も心配していたのは、「ゲームや動画漬けでダラダラ過ごすこと」(46.7%)でした。日中にお子様が一人になってしまうと、どうしても生活が乱れがちになります。学童保育を利用すれば、安全な環境で預かってもらえるだけでなく、宿題の時間や遊びの時間を設けてくれるため、生活リズムの乱れを防ぐことにも繋がります。

共働きのご家庭など、日中の過ごし方に不安がある場合には、最も安心できる選択肢の一つと言えるでしょう。

第4位:帰省

年末年始の定番である「帰省」が、過ごし方の一つとしてランクインしました。

今回の調査で、保護者が冬休みに最も重視することは「家族との時間・思い出作り」がトップでした。おじいちゃんやおばあちゃんに会える帰省は、まさにその目的を達成する絶好の機会です。

また、最大の心配事である「ゲームや動画漬け」の環境から物理的に離れられるのも、大きなメリットかもしれません。普段会えない家族と過ごせる、冬休みならではの有意義な過ごし方です。

第5位:友達と遊ぶ

冬休みは、子ども同士が学校外で交流できる貴重な機会です。

「友達と遊ぶ」は第5位(5.0%)でした。保護者の最大の心配事である「ゲームや動画漬け」を防ぐためにも、外で友達と体を動かして遊ぶ時間は、良いリフレッシュになります。

「自宅で過ごす」時間とのメリハリをつける、良い機会と言えるでしょう。

第6位:習い事

冬休みを「習い事」中心で過ごすのは少数派でした。

しかし、別の調査では、約6割のご家庭が冬休み中も何らかの習い事を続けると回答しています。多くは「週1〜2回」のペースで、普段通りのスケジュールを維持するようです。

保護者の心配事の2位である「生活リズムが乱れること」を防ぐためにも、習い事をペースメーカーとして活用するのは賢い方法です。

第7位:旅行

「旅行」を主な過ごし方として挙げたご家庭は2名(1.7%)と、少数でした。

しかし、保護者が冬休みに最も重視することの第1位は「家族との時間・思い出作り」です。

旅行は、まさにその「思い出作り」を実現する絶好の機会です。冬休みならではの特別な体験として、家族旅行を計画してはいかがでしょうか。

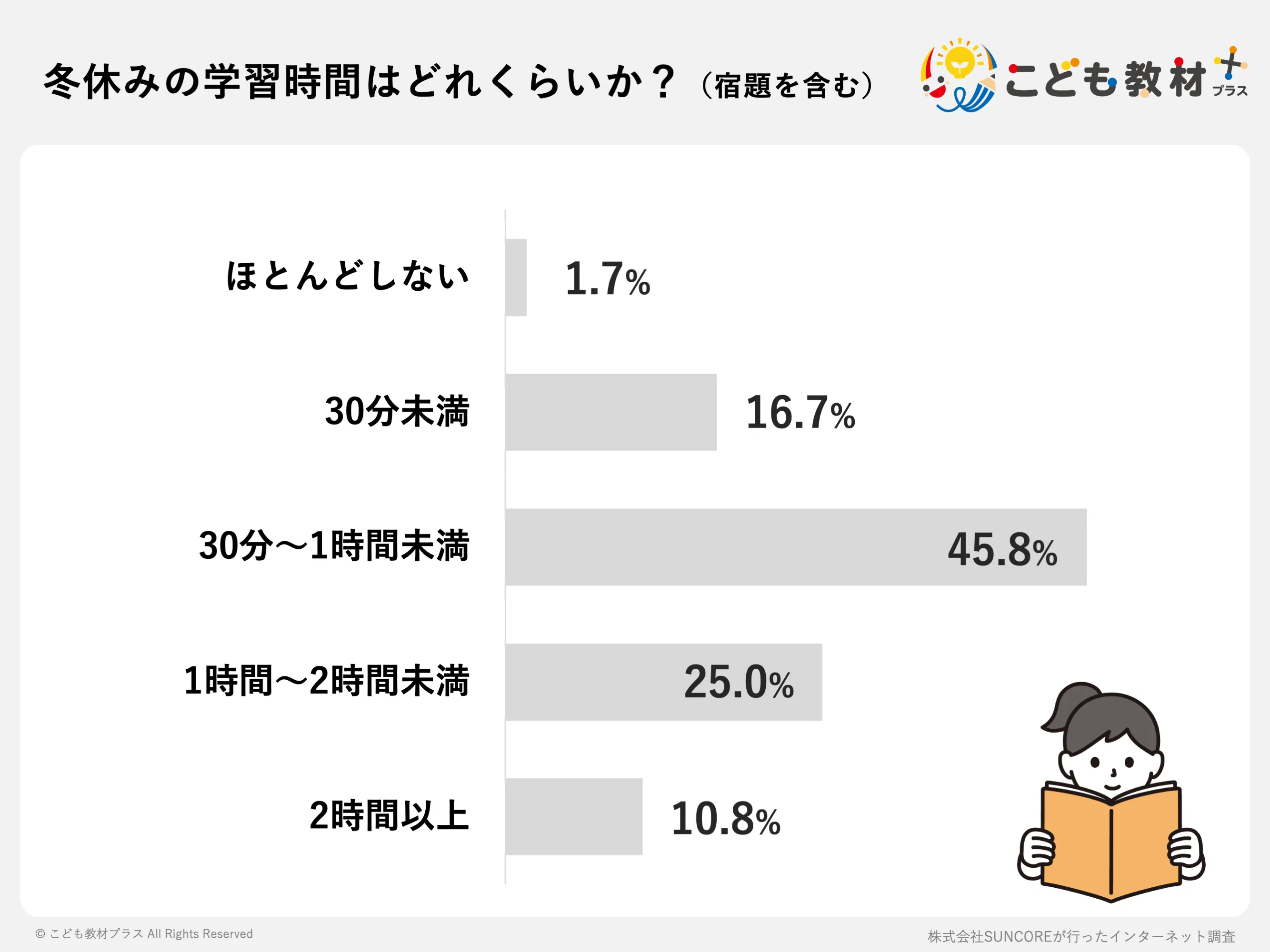

冬休みの勉強時間は「30分〜1時間未満」が最多

小学生の保護者120名への調査によると、「30分~1時間未満」が約半数(45.8%)と最も多い結果になりました。

「1時間~2時間未満」のご家庭と合わせると、7割以上の小学生が「毎日30分から2時間」の勉強をするようです。「ほとんどしない」ご家庭はごく少数 で、多くのご家庭が最低限の学習習慣を維持しようとしていることがわかります。

- ほとんどしない:2名(1.7%)

- 30分未満:20名(16.7%)

- 30分~1時間未満:55名(45.8%)

- 1時間~2時間未満:30名(25.0%)

- 2時間以上:13名(10.8%)

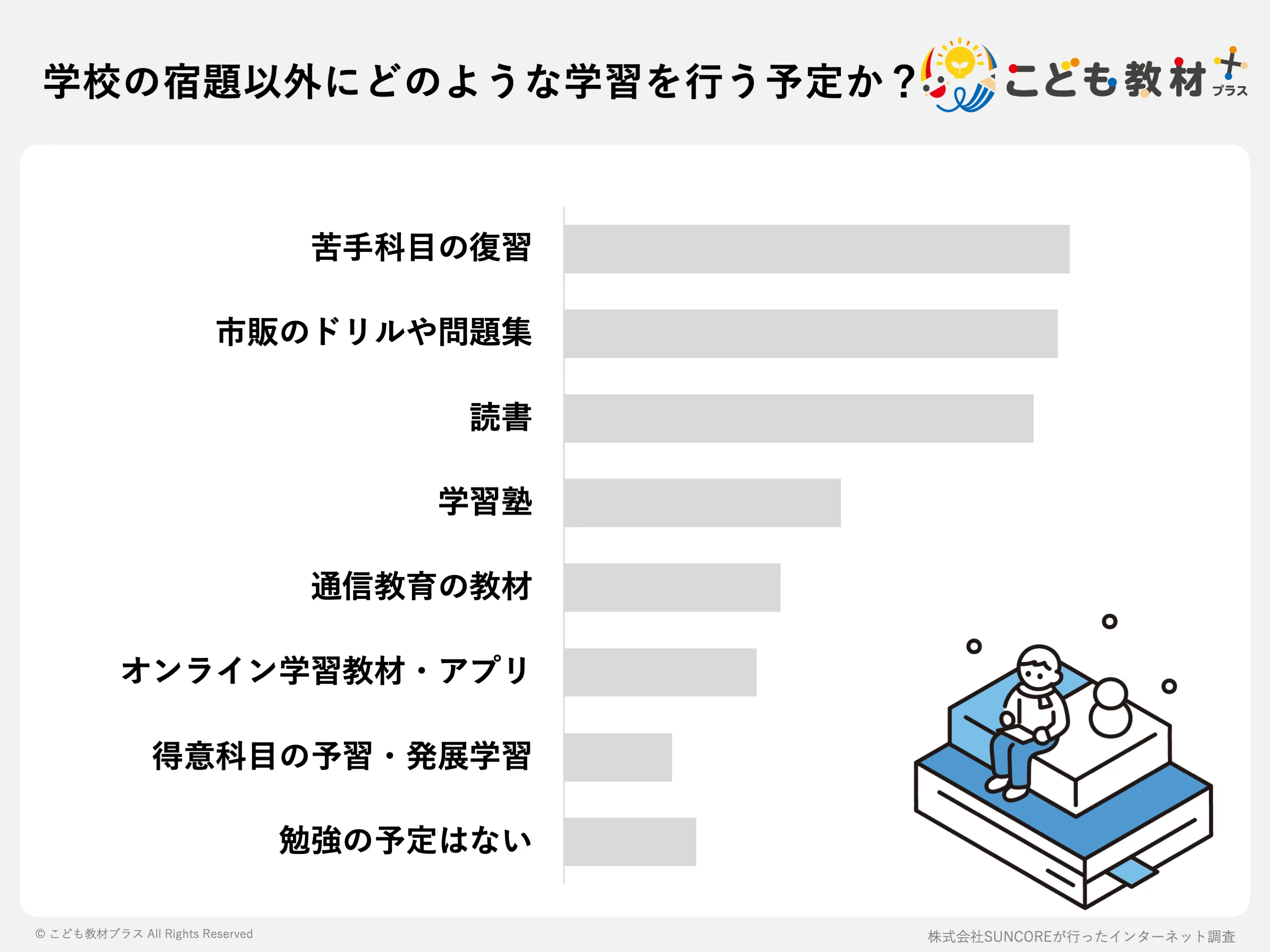

では、その時間で「宿題以外」に何をしているのでしょうか。

「学校の宿題以外」の学習(複数回答)では、「苦手科目の復習」と「市販のドリルや問題集」がほぼ同数でトップとなりました。

「得意科目の予習・発展学習」よりも、まずは弱点をなくす「基礎固め」を重視する傾向が強いようです。

冬休みの宿題は「早め」or「計画的」に終わらせる派が84.2%

冬休みの宿題の進め方についても、保護者の「本音」が表れました。多くのご家庭が、計画的に宿題を終わらせたいと考えているようです。

「冬休み前半に集中して終わらせる」と「毎日少しずつ計画的に進める」の2つに意見が真っ二つに分かれました。「早めに終わらせて、残りの休みはスッキリ過ごしたい」というご家庭と、「毎日コツコツ進めて、学習習慣や生活リズムを崩したくない」というご家庭、どちらの考え方も理にかなっています。

注目すべきは、「冬休み後半にまとめて終わらせる」と回答した保護者が、120名中たった1名だったことです。

もちろん、これは保護者側の「こうさせたい」という願望や予定も含まれています。親は「早くやってほしい」と願っていても、子どもはなかなかやりたがらない…というのが、多くのご家庭の現実かもしれません。

とはいえ、休み明けに慌てるのだけは避けたい、という保護者の強い意志が感じられる結果となりました。

冬休みの宿題は、いつ終わらせる予定か?

- 冬休み前半に集中して終わらせる:51名

- 冬休み後半にまとめて終わらせる:1名

- 毎日少しずつ計画的に進める:50名

- 特に計画せず、子どものペースに任せている:18名

小学生の有意義な過ごし方=冬期講習

冬休みの最大の課題は「ゲームや動画でダラダラ過ごすこと」、そして学習の目的は「苦手科目の克服」です。

学習内容が難しくなる高学年にとって、この冬休みは中学の勉強でつまずかないための重要な分かれ道です。

誘惑の多い自宅で「苦手単元」を完璧に復習するのは簡単ではありません。冬期講習は「集中できない」問題と「何をすべきか分からない」課題を同時に解決できる最適な手段です。

実際に、中学受験を予定するご家庭の3人に2人(66.7%)が冬期講習を利用していることからも、塾の重要性がわかります。

中学校で良いスタートを切るためにも、高学年になったら冬期講習を検討してみましょう。